"Vertrauen", so führt

Dr.in Kati Förster in PUBLIC VALUE TEXTE 7 aus, "gilt gemeinhin als Fundament sozialer Ordnung und damit als Basis für das Funktionieren moderner Gesellschaften." Ohne Vertrauen gäbe es wohl keine glückenden Beziehungen, keinen blühenden Handel, letztlich: kein gelingendes menschliches Zusammenleben. Vertrauen ist auch für Medien wesentliches Gut, wie die EU-Kommission 2020 feststellte: "Vertrauenswürdige Medien von hoher Qualität sind sowohl für die Demokratie als auch für die kulturelle Vielfalt von entscheidender Bedeutung", heißt es in der Mitteilung der Kommission zur Gestaltung der digitalen Zukunft Europas.

Für den Public Value Bericht haben sich Univ.-Prof.Dr. Peter Filzmaier (Donauuniversität Krems) und Mag.a Gisela Reiter (FH Wien der WKW) des Themas angenommen.

Warum können Sie ORF-Nachrichten vertrauen?

Univ.-Prof.Dr. Peter Filzmaier, Donauuniversität Krems

Die österreichische Demokratie, welche wie alle modernen Kommunikationsgesellschaften eine Mediendemokratie ist, hat ein Problem: Gemäß den Daten der großen - und in allen Ländern der EU durchgeführten - LangzeitstudieEurobarometer waren 2023 lediglich 10 Prozent der Bevölkerung mit der Demokratie in Österreich sehr zufrieden, 40 weitere Prozent - also in Summe lediglich die Hälfte - war eher zufrieden. Als Hauptsorge wurden falsche oder irreführende Informationen genannt, die in der Öffentlichkeit zirkulieren.

Doch es gibt gute und schlechte Nachrichten, und es sollte nicht heißen "only bad news are good news". Die gute Nachricht für klassische Medien und insbesondere den ORF ist, dass ihnen weit mehr vertraut wird als den meisten politischen Akteuren und insbesondere den Parteien. Letzteren wird nämlich, so belegen sogar Parlamentsstudien, bloß von einem Viertel bis einem Drittel der österreichischen Bevölkerung vertraut. Demgegenüber wird der ORF unter allen Medien als die mit Abstand glaub- und vertrauenswürdigste Informationsquelle gesehen.

Nach den Eurobarometerdaten 2022 vertrauen 56 Prozent dem ORF am meisten - gefragt wurde nach öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Radiosendern einschließlich deren Online-Präsenz -, während nur zehn Prozent oder weniger den sozialen Medien, dortigen Influencer:innen oder auch Blogs und Videoplattformen wie YouTube vertrauen. Dazwischen rangieren traditionelle Printzeitungen mit auch Onlinepräsenz sowie das Privatfernsehen und -radio.

Österreich kann zudem immer noch als Fernsehnation bezeichnet werden. 54 Prozent geben laut Reuters Digital News Report 2023 als Hauptquelle für ihren Nachrichtenkonsum das Fernsehen an, gefolgt vom Radio mit 47 Prozent. Unter den vier wichtigsten Nachrichtenquellen jenseits des Internets und sozialer Medien sind drei ORF-Kanäle: ORF 2 mit 38 Prozent Nutzung sowie der ORF-Radiosender Ö3 (31 Prozent) und ORF 1 (29 Prozent). Mit orf.at, dem mit 33 Prozent am häufigsten genutzten Online-Nachrichtenkanal Österreichs, punktet der ORF auch digital. Grund zum Ausruhen kann das freilich keiner sein.

Führt eine politische Partei im (Vor-)Wahlkampf eine Kampagne gegen Medien durch - zum Beispiel gegen den ORF, wie es aktuell die FPÖ tut -, so liegt das strategische Ziel der Stimmenmaximierung mittels Diskreditierung kritischer Berichte auf der Hand. Schließlich kommen diese Berichte von einer glaubwürdigeren Quelle, als es gemäß den zitierten Daten die Partei selbst ist.

Zudem gibt es einen entscheidenden Unterschied: Wahlkämpfende Parteien und deren Parteimedien sind in keinerlei Form zur Objektivität verpflichtet. Für die Informationsvermittlung des ORF ist das ganz anders. Er ist angewiesen, gemäß § 10 Abs. 5 des ORF-Gesetzes umfassend, unabhängig, unparteilich und objektiv zu berichten. Parteien hingegen stehen naturgemäß mindestens für eine sehr einseitige Sichtweise der Dinge. Im Wahlkampf sowieso.

Was jedoch, wenn eine Partei ständig trompetet oder jemand ehrlich meint, er empfinde die Berichterstattung des ORF als subjektiv? Dann kommt ein weiterer Unterschied zum Tragen: Solange Parteien und Personen sich in der öffentlichen Meinung kommunikativ innerhalb des (Straf-)Rechtrahmens bewegen, gibt es keine Beschwerdestelle gegen sehr subjektive oder auch schlichtweg arg verzerrende Aussagen. Im Fall des ORF hingegen kann bei der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) als unabhängige und weisungsfreie Regulierungs- und Aufsichtsbehörde Beschwerde eingelegt werden.

So weit, so gut. Wird jedoch von politischen Parteien gegen Medien "kampagnisiert", gibt es keinen klaren Nachweis, dass das einer Partei ein besseres Wahlergebnis verschafft. Leider gibt es aber Belege, dass neben dem steigenden Misstrauen gegenüber den Parteien auch das Vertrauen in die Medien und insbesondere in die Nachrichtenkanäle sinkt. So zeigt der bereits zitierte Reuters Report, dass nur noch etwas mehr als ein Drittel - 38,3 Prozent der Erwachsenen Österreichs - allgemein den Nachrichten unterschiedlicher Medien vertraut. Ein knappes Drittel (31,4 Prozent) hat überhaupt kein Vertrauen mehr.

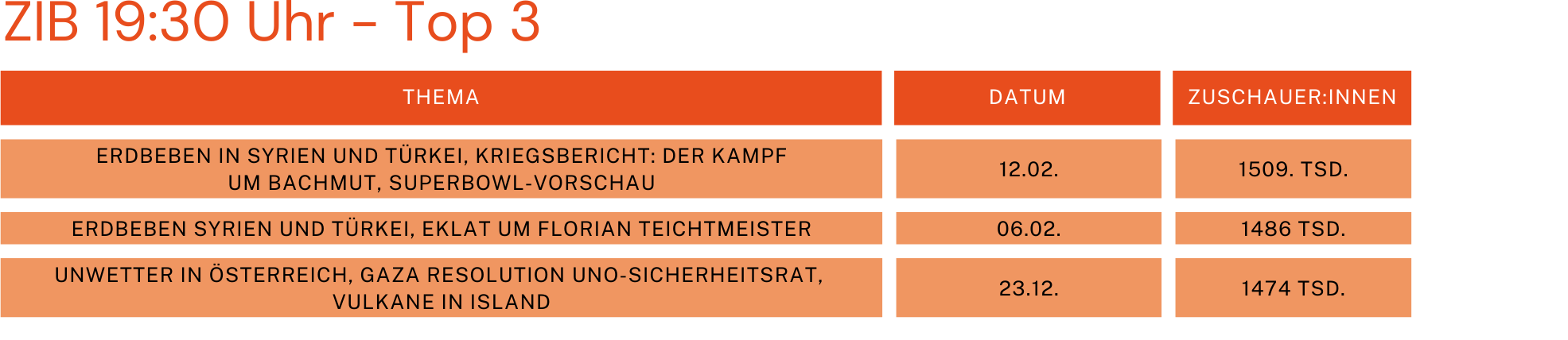

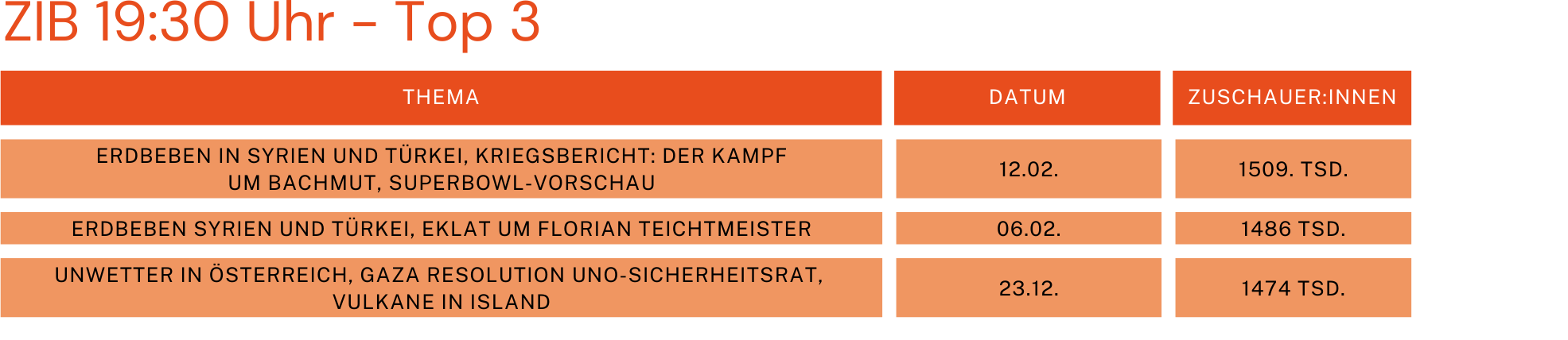

Auch die Freude am Nachrichtenkonsum sinkt, und das vor allem bei jüngeren Menschen. Es wird inzwischen als eine Art Selbstschutz betrachtet, sich weniger dem klassischen Nachrichtenkonsum auszusetzen, da vermutet wird, dieser könnte negativ oder gar deprimierend sein. Die Zeiten, als man sich täglich um 19:30 Uhr mit der Familie zum gemeinsamen Verfolgen der ZIB 1 vor dem Bildschirm eingefunden hat, sind nur noch eine ferne Erinnerung. Es ist gut, dass die Medienlandschaft vielfältiger und individualistischer geworden ist. Allerdings fehlt ein gemeinsames Lagerfeuer des sachlichen Diskurses.

Genau das waren und sind jedoch öffentlich-rechtliche Medien und somit der ORF. Weil alle Medienformen des ORF gesetzlich auch zur Vermittlung der Nachrichten angehalten sind und nicht einfach quotenträchtig nur Spielfilme, Sport oder gar Pornographie zeigen dürfen. Das bedeutet keineswegs, dass Nachrichten nunmehr in Zuckerwatte gehüllt verabreicht werden sollten. Die wesentlichen Stichwörter lauten eher: Sorgfalt, Vielfalt und ethische Grundsätze.

Der sogenannten Nachrichtenmüdigkeit kann man nur mit konstruktivem Journalismus begegnen. Daraus folgen noch mehr Hintergrundinformationen und das Aufzeigen von Möglichkeiten, wie man wie man mit aktuellen Herausforderungen umgehen kann, anstatt ständig Katastrophen ins Blickfeld zu rücken.

Auch so kann man dem Vorwurf der Einseitigkeit entgegentreten. Was jedoch wichtig und richtig ist: Es wird häufig gewünscht, mehr unterschiedliche Meinungen zu hören. Über Fakten kann man jedoch nicht diskutieren. Der ORF ist gerade dadurch objektiv, dass er nicht aus falsch verstandener Objektivität Leute zu Wort kommen lässt, die behaupten, die Erde sei eine Scheibe, die Mondlandung habe nicht stattgefunden und es gebe weder ein Coronavirus noch den Klimawandel. Hingegen wurden und werden sehr wohl Expertinnen und Experten eingeladen, die Pro und Contra der konkreten Coronapolitik oder von umweltpolitischen Maßnahmen diskutieren. Was auch geschieht: Es soll erwähnt und eingeordnet werden, warum manche Gruppen für oder gegen etwas sind.

Auch das Making-of fasziniert nicht mehr nur bei Hollywood-Filmen. Dabei können ruhig die Schwierigkeiten und die allseits geliebten Hoppalas bei einer Sendung des ORF offenbart werden. Das Match hinsichtlich Vertrauenswürdigkeit mit politischen Parteien, welche geradezu reflexartig eigene Fehler abstreiten und nur auf jene anderer hinweisen, gewinnt der ORF. Auch auf fast allen anderen Gebieten. Die wahre Herausforderung ist jedoch eine andere: Wie macht man politischen Parteien klar, dass der ORF weder ihre Spielwiese für Einflussversuche noch Reibebaum der Nation ist, sondern dass Politik und Journalismus als gemeinsame Aufgabe den Erhalt demokratischer Werte haben? Das gilt besonders für das Vertrauen.

Vertrauen junger Nutzer:innen in öffentlich-rechtliche Nachrichtenangebote

Mag.a Gisela Reiter, FH Wien

In einer Zeit multipler Krisen ist das Vertrauen in glaubwürdige und verlässliche Informationsquellen besonders wichtig. Das Verhältnis vor allem junger Menschen zu den Medien hat in den letzten Jahren Anlass zur Sorge für Wissenschaftler:innen gegeben (vgl. Swart et al. 2017). Soziale Medien werden in Österreich von fast 40 % der 18- bis 24-Jährigen als Hauptquelle für Nachrichten genutzt (Gadringer et al. 2023, S. 18) und dieser Wert steigt stetig. Dennoch bedeutet dies nicht, dass den dort vorgefundenen Inhalten vertraut wird. Generelle Medienskepsis und fehlendes Vertrauen kann auch als Ursache für das abnehmende Vertrauen in öffentlich-rechtliche Medien, wie dem ORF, gesehen werden. Die Umfragewerte des Digital News Report 2023 für die ORF Nachrichten sind nach einem Peak 2021 in den letzten beiden Jahren wieder gesunken (Gadringer et al. 2023, S. 115).

Die Steigerung von Vertrauen oder ein höheres Maß an Vertrauen ist oft eng mit der Ritualisierung der Nutzung (traditioneller) Medien verbunden (vgl. Schranz, Schneider & Eisenegger 2018). Wichtig ist dabei, sich mit Parametern, wie habituellen Nutzungsmustern, ritualisierten Inhaltsstrukturen und Indikatoren für Vertrauen und Medienkompetenz zu beschäftigen (vgl. Tsang 2019). Analysen dieser Multimethoden-Forschung zeigen unterschiedliche Strategien der Mediennutzung und verschiedene Dimensionen des Vertrauens, die mit bestimmten Medienangeboten verbunden sind. Gleichaltrige bzw. Peers spielen hier eine wesentliche Rolle. Diese Vorbildwirkung funktioniert dabei vor allem innerhalb epistemischer Gemeinschaften - also in einer Gruppe von Personen, die sich einen gewissen Wertekanon teilen (vgl. Schneiker 2014). Entlang dieser Wertevorstellung respektieren junge Menschen traditionelle journalistische Werte, auch wenn öffentliche-rechtliche Medien in ihrem Alltag keine Schlüsselmedien sind. Ein wichtiger Vertrauensbeweis ist: es steigerte sich auch bei den Jungen der Nachrichtenkonsum von traditionellen bzw. von öffentlich-rechtlichen Medien in akuten Krisensituationen, wie z. B. zu Beginn der Covid-19 Pandemie (vgl. Reiter & Bernhard 2022).

Die jungen österreichischen Nutzer:innen, die im Wintersemester 2023 an einer qualitativen Studie im Rahmen einer Lehrveranstaltung an der Universität Wien teilgenommen haben, sind dabei größtenteils sehr medienkompetent und verstehen die Motive der marktgesteuerten Sensationsberichterstattung. Gleichzeitig benennen sie die Gefahren der Echokammern der sozialen Medien als problematische Nachrichtenquellen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Befragten Transparenz, eine pluralistische und gleichberechtigte Darstellung der Perspektiven als wichtig einstufen und die Erfüllung der Bedürfnisse verschiedener junger Zielgruppen als entscheidende Dimensionen bewerten. Dies legt nahe, dass öffentlich-rechtliche Medien drei grundlegende Fragen berücksichtigen sollten:

- Wie lässt sich Vertrauen in Mediennutzung umsetzen?

Das Vertrauen in traditionelle Medien bzw. deren Grundsätze ist nach wie vor groß. Hier muss der ORF als eine Art "Gütesiegel" für Ausgewogenheit und Qualität seiner Nachrichtenangebote auf allen Plattformen gelten. Die Folgefrage muss lauten: Kann der ORF junge Menschen in für sie geeigneten Genres, Formaten und Stilen ansprechen?

- Wie kann die Medienkompetenz gefördert werden?

Junge Menschen verfügen vielfach über ein hohes Maß an Medienkompetenz, unterstützt auch durch eine nächste Generation, die schulisch Fächer wie "Digitale Grundbildung" haben wird. Sie sind sich der journalistischen Werte und z. B. der geschäftlichen Zwänge kommerzieller Medien bewusst. Sie verstehen prinzipiell auch viele Gefahren der sozialen Medien und sogar der Künstlichen Intelligenz - aber sind diese digitalen Kompetenzen ausreichend?

- Wie könnten öffentlich-rechtliche Medien unterschiedliche Gruppen, Bedürfnisse und Erfahrungen ansprechen - und inklusive Diskussionsforen schaffen?

Es lassen sich einige getrennte epistemische Gemeinschaften erkennen, zum Beispiel in Bezug auf das Misstrauen gegenüber Politik, Wissenschaft oder speziellen Wissensinstitutionen. Diese spiegeln die Polarisierung und Fragmentierung des allgemeinen Vertrauens in öffentliche Institutionen wider und Personen in solchen Gruppen können nur durch stetiges Angebot zum Dialog erreicht werden. Die Multidimensionalität von Vertrauen (vgl. Horowitz et al. 2021) umfasst sowohl allgemeines Vertrauen in Medien als auch spezifische Erfahrungen in Bezug auf Quellen, Themen und die individuelle Disposition - einschließlich demografischer und identitätsbezogener Faktoren. Vertrauen als komplexes, pluralistisches Konzept ist daher besonders wichtig für weitere Forschung und die Auseinandersetzung mit gelungener Vertrauensbildung. Der ORF muss hier seinen immer noch großen Vorteil nutzen und seine demokratiefördernde Position betonen und gewissenhaft stärken. Im Vergleich zu anderen Angeboten am österreichischen Medienmarkt ist er immer noch ein vertrauenswürdiger und zentraler Akteur - auch für junge Nutzer:innen. Was junge Menschen in ihrer Medienerfahrung möglicherweise vermissen, ist: Der ORF muss sich deutlich von anderen Anbietern abheben, indem er seine Qualitätsstandards hochhält, eine kritische, nachhaltige Medienbildung aktiv unterstützt und junge Menschen einbezieht.

Literatur

Literatur

Horowitz, M., Ojala, M., Matikainen, J. & Jääsaari, J. (2021). The Multidimensionality of Trust: Assessing Finnish Audiences' Views on the Trustworthiness of Digital News. In: Global Perspectives. 2 (1), Article 19054.

Gadringer, S., Sparviero, S., Trappel, J., & Reichenberger, P. F. (2023). Digital News Report Austria 2023. Detailergebnisse für Österreich. Fachbereich Kommunikationswissenschaft, Universität Salzburg.

Reiter, G. & Bernhard, J. (2022). "It was unusual to suddenly watch the national TV-newscast together, as an event." Changes in media usage among young audiences during the first COVID-19 Lockdown in Austria. Vortrag auf der ECREA 2022 (European Communication Research and Education Association). Link:https://conferences.au.dk/fileadmin/conferences/2022/ECREA/FINAL_Electronic_booklet_ECREA.pdf

Schneiker, A. (2014). Epistemische Gemeinschaften und transnationale governance: Humanitäre Sicherheitsexperten als Motor für Wandel. In: Zeitschrift für Internationale Beziehungen, 21 (1), S.39-78.

Schranz, M., Schneider, J. & Eisenegger, M. (2018). Media Trust and Media Use. In: Otto, K. & Köhler,

A. (eds) Trust in Media and Journalism. Springer VS: Wiesbaden, S. 73-91.

Swart, J., Peters, C. & Broersma, M. (2017). From news use to public connection. Audiences' everyday experiences of digital journalism, civic engagement and social life. In: Schwanholz, J., Graham, T. & Stoll, P.T. (Eds.), Managing democracy in the digital age. Internet regulation, social media use, and online civic engagement. Cham, Switzerland: Springer International, S. 181-199.

Tsang, S. J. (2019). News Credibility and Literacy in the Digital Age. In: M. N. Yildiz, M. Fazal, M, Ahn,

R. Feirsen, & S. Ozdemir. (Eds.), Media Literacy Research and Applications Across Disciplines, Hershey,

PA: IGI Global, S. 135-155.

Frühere Studien zu verschiedenen Dimensionen des Public Value haben das Thema Vertrauen zumindest berührt, so die Studie zu News-Avoider:innen, die u.a. das vertrauen junger Menschen in Nachrichten untersucht hat oder die Untersuchung von Krisztina Braun-Rozgonyi zur Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit relevanter Online-Dienste vor dem Hintergrund europäischer Medienregulierung. Mehr Studien zu Public Value finden Sie hier.

#individuellerwert

Literatur

Literatur