06 - Laufen im ORF zu viele Krimis?

Nina Fehrmann-Trautz, Film und Serien

Die Wissenschaft in Person von Dr. Andreas Olbrich-Baumann formuliert es so: "damit kommen wir auf den »Serien-Montag« und den »Krimi-Freitag« zu sprechen. Was sieht das p. t. Publikum an diesen Tagen im Fernsehen? Mord, Totschlag, Aggression, amerikanische Rechtssprechung. Oftmaliger Konsum von aggressiven Filmen und Serien führt zu Aggression bei den Zusehern. Bewusst und unbewusst. Und es führt zu einer Überschätzung der Mordrate und einer Reduktion des Sicherheitsgefühls in der Nachbarschaft. Dutzende Male wissenschaftlich untersucht, Dutzende Male bestätigte Aussagen (siehe die Meta-Analysen von Anderson 1997). Kritiker des öffentlich-rechtlichen Fernsehens würden daraufhin antworten: Raus mit den Krimis und Serien aus dem ORF! Spaß gehört zu den Privaten! Unterhaltung raus, Information rein! Doch so simpel ist es wiederum nicht. Wir müssen uns nämlich die Frage stellen, wie das p. t. Publikum lernen soll, mit Aktivierung und negativer Emotion (Aggression, Gefahr und auch Spannung = Suspense!) umzugehen, wenn es damit nicht konfrontiert wird? Hier besteht wieder der Mehrwert des Öffentlich -Rechtlichen."

Nina Fehrmann-Trautz aus der ORF-Redaktion "Film und Serien" befasst sich beruflich mit der Relevanz von "Blind ermittelt" & Co. Ihre Schlussfolgerung ist eindeutig.

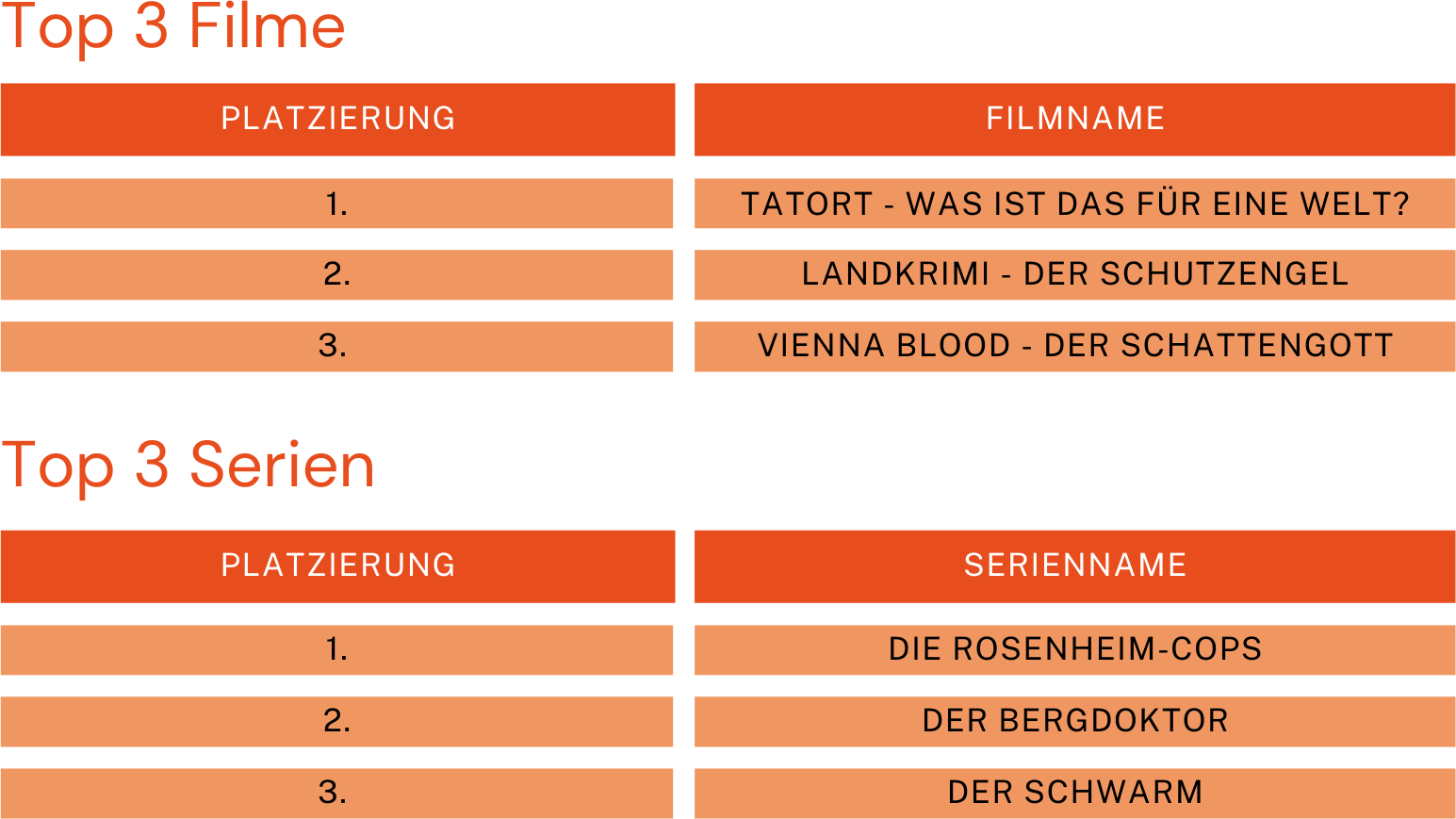

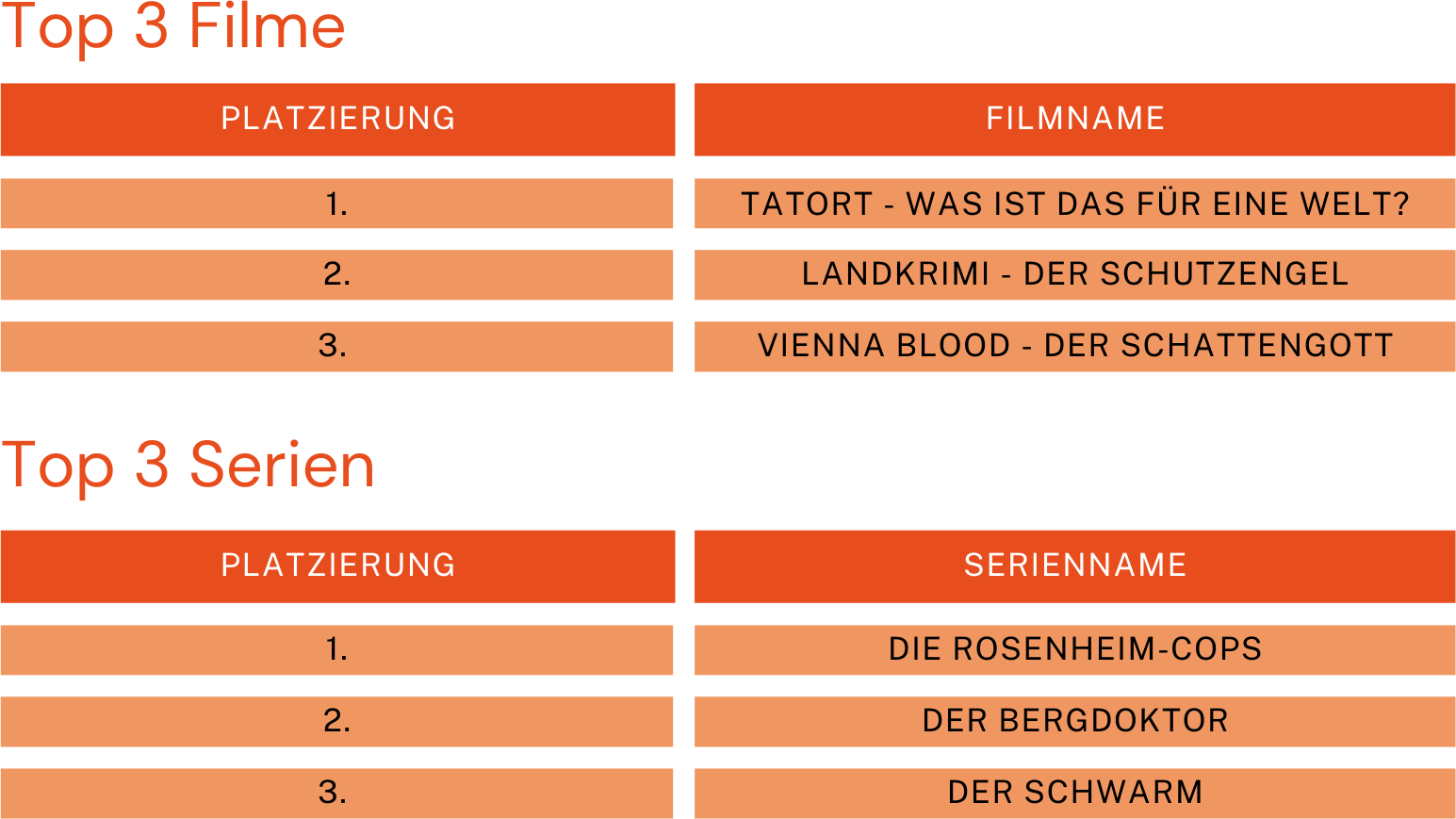

Die Frage, ob im ORF zu viele Krimis laufen, erscheint berechtigt, sieht man sich die Vielzahl an 2023 ausgestrahlten Krimiformaten an. Von den regional angesiedelten Landkrimis, die stets in einem anderen österreichischen Bundesland verortet sind und Lokalkolorit versprühen, über die fixen Freitag-Krimis in Form von "Der Staatsanwalt", "Die Chefin" und "Der Alte", die meist an Samstagen ausgestrahlten Evergreens "Donna Leon", "Der Bulle von Tölz" und "Columbo", den "Rosenheim-Cops" am Donnerstag, bis hin zu den europäische Städte und Länder abbildenden Krimis wie "Der Barcelona-Krimi", "Der Zürich-Krimi" oder "Der Irland-Krimi". Und natürlich nicht zu vergessen der Fixpunkt seit vielen Jahrzehnten am Sonntag: der "Tatort". All diese Krimiformate zeichnen sich durch eine Gemeinsamkeit aus: sehr gute Quoten. Diese veranlassen besonders öffentlich-rechtliche Fernsehsender wie den ORF, aber auch ZDF und ARD in Deutschland, mit welchen der ORF häufig koproduziert, auf das Erfolgsgenre "Krimi" zu setzen. Das hohe Budget, das für Eigen- und Koproduktionen ausgegeben wird, muss gerechtfertigt sein und ein möglichst breites Publikum erreicht werden. Doch weshalb sind es gerade Krimis, die immer wieder dermaßen viele Zuseher:innen vor die Bildschirme locken? Zum einen liegt es an der Struktur dieses Genres: Es gibt "ein Problem" - sprich ein Verbrechen -, eine vertraute Figur in Form einer Kommissarin oder eines Kommissars tritt auf, nimmt sich der Sache an und sorgt am Ende für "Recht und Ordnung". Die Zuseher:innen können sich dabei einem Nervenkitzel hingeben, dem sie im realen Leben nicht ausgesetzt sind. Endorphine werden ausgeschüttet, die für ein Wohlgefühl sorgen. Am Ende folgt die Entspannung, indem alles aufgelöst wird und gut endet. Ein starker Gegensatz zu den allgegenwärtigen oft unlösbar erscheinenden Problemen und Krisenherden auf der Welt. Dieser Eskapismus in überschaubare und leicht einzuordnende fiktionale Welten ist einer der Einschaltimpulse für Krimis inmitten einer immer größeren Flut an unterschiedlichsten Programminhalten. Als besonders gutes Beispiel seien hier "Die Rosenheim-Cops" erwähnt, die durch stereotype Charaktere und Handlungsabläufe für ein Gefühl der Sicherheit und Vertrautheit und mit komödiantischer Tonalität für Schmunzeln sorgen.

Zum anderen vereinen Krimis die verschiedensten Altersgruppen und werden sowohl von Frauen als auch von Männern gerne konsumiert. Fixpunkte wie der "Tatort" werden als Gemeinschaftsevent erlebt und sorgen noch Tage nach der Ausstrahlung für Gesprächsstoff, sei es in positiven oder negativen Meinungsäußerungen. Doch noch einmal zurück zu den verantwortlichen TV-Redaktionen und zu den Beweggründen, abgesehen von der zu erwartenden guten Quote, bei der Entwicklung neuer Stoffe oftmals auf Krimis zu setzen: Bei kaum einem anderen Genre lassen sich anspruchsvolle und gesellschaftsrelevante Themen so gut verpacken wie bei Krimiformaten. Ein Beispiel, wie es Krimis in der Vergangenheit geschafft haben, gesellschaftliche Konventionen aufzubrechen, ist die Etablierung zahlreicher weiblicher Kommissarinnen. Zu einer Zeit, als die Realität eine durchaus andere war, war es in Krimiformaten bereits Usus, dass Kommissarinnen ermittelten. Eine der Pionierinnen im deutschsprachigen Fernsehen war etwa 1978 Nicole Heesters im "Tatort", die für viele nachkommende Frauen den Weg für diese TV-Berufssparte ebnete, man denke nur an Publikumslieblinge wie Hannelore Elsner, Senta Berger oder Iris Berben.

Auch homosexuelle Kommissar:innen sind seit längerem keine Seltenheit mehr, Transgender-Ermittler:innen ergänzen in jüngerer Zeit diese Vielfalt und sorgen zusätzlich für eine breitere Etablierung ehemaliger Randgruppen. Aber auch abseits der Ermittler:innen beschäftigen sich Krimiformate mit zahlreichen aktuellen oder auch historischen gesellschaftspolitischen Themen und sorgen in immer größerem Umfang für Diversität auf den Bildschirmen. Als Beispiele seien erwähnt: "Blind ermittelt" (blinder Kommissar), "Der Alte" (Teammitglied mit Migrationshintergrund), "Der Kroatien-Krimi" (Jugoslawischer Bürgerkrieg), "Der Irland-Krimi" (IRA-Thematik, Zwangsadoption und Ermordung unehelicher Kinder bis in die jüngere Vergangenheit), "Der Barcelona-Krimi" (Franco-Diktatur, Straßenkinder, Kindesmissbrauch), "Der Kommissar und der See" (Diskriminierung und Bedrohung Transsexueller), "Mordkommission Istanbul" (Immobilienspekulation, Anfeindung von Journalist:innen), "Der Bozen-Krimi" (Mafia), "Kommissarin Lucas" (Stalking), "Unter anderen Umständen" (häusliche Gewalt, Femizide), "Marie Brand" (Schwarzarbeit), "Nord bei Nordwest" (Drogenkriminalität), "Ingo Thiel" (religiöser Fundamentalismus).

Die Lust am Krimi, das ritualisierte Mitzittern und Miträtseln, oftmals an fixen Wochentagen ist beim österreichischen Publikum ungebrochen. Das Interesse des ORF, dem Wunsch einer breiten Zuseherschaft zu entsprechen ebenso. Man könnte sagen: eine "Win-win-Situation".

Und jüngere Studien? - Die runden das Bild zur Unterhaltung im öffentlich-rechtlichen ab. So zuletzt die PUBLIC VALUE STUDIE

"Die Bedeutung öffentlich-rechtlicher Unterhaltung in Zeiten digitalen Wandels".

#individuellerwert